1 「私は魂を売った人間だが、名前は私にくれ!」

極限状態の渦中での、プロクター夫婦の壮絶な会話から起こしていく。

「罪を認めたら許される。お前は、どう思う?・・・告白を?」

「あなたが決めて」

「お前の望みは?」

「あなたに任せます。でも生きて・・・」

「聖者のように処刑台に上る?そんな強い人間じゃない。あいつらに嘘をつくのが何だ。腐った連中だ」

「今まで耐えたのに?」

「意地で耐えたのさ。イヌに嘘の告白をするとは・・・お前の許しが欲しい」

「私でなく、あなたが自らを許して。問題は私の魂でなく、あなたの魂なのよ。決断がどうであれ、正しい人間の下す決断を。私にも罪はあります。夫を不義に追い遣った」

「バカを言うな」

「私の罪まで背負わないで」

「いいや、全て私の罪だ」

凄い会話である。

エリザベス・プロクターが言う夫の「不義」とは、史実ではないが、かつて、プロクター家に奉公していた17歳の少女・アビゲイルとの不倫のこと。

因みに、このエリザベスもまた、「不義」によって解雇された恨みを持つアビゲイルによって告発されるが、妊婦だったため、処刑の対象から外されていた。

「俺は告白するぞ!」

結局、この会話を通して、プロクターは「生きること」を選択したのである。

「私は魂を売った人間だが、名前は私にくれ!」

しかし、プロクターの前に大きな壁が待ち受けていた。

「さあ、お前が署名すれば、他の罪人も皆、見習う」

「セイラム魔女裁判」の最高責任者・ダンフォース判事(架空人物)に、署名を求められたプロクターに迷いが出来したが、追い詰められた挙句、彼は「悪魔との契約」を認めてしまう。

しかし、その「悪魔との契約」を認めたものの、仲間を売ることを迫られたプロクターは、「ノー」と断言した。

プロクターにとって、明け透けに、仲間を売ることだけは回避したかったのである。

あとは全て、本人の署名の問題のみである。

「私は悪魔に会い、彼と契約したことを告白する」

この書面に、プロクターは自分の名を記した。

全てが終わった瞬間のように見えた。

「村人に見せる」

ベティの父で、アビゲイルの叔父であるパリス牧師の言葉に、プロクターは反応した。

「なぜ、公にする必要があるのか?扉に張らなくても、神は私の罪を御存じだ!仲間を売ったことを、息子たちに何と言えばいいんだ!署名はどうしてもできない!」

「なぜできない?」とダンフォース判事。

この問いに、プロクターは叫びを刻む。

「私の名前だからだ!私に、これ以外の名前はないからだ!私は魂を売った人間だが、名前は私にくれ!」

彼は、自分の手に持った誓約書を破り捨ててしまった。

「いいんだ、これでいい・・」

処刑台に連れて行かれる夫を背に、妻は、「命乞いを!」と求めるヘイル牧師(村民から尊敬される最も道徳観念の強い人物)に対して、一言、呟いた。

「彼は誇りを取り戻したのよ。それを、誰も奪うことはできない」とエリザベス。

映像のラストシーン。

「魔女」とされた他の二人の婦人と共に、プロクターは聖書の一節を高らかに唱えながら、処刑台の露と消えていく。

「その後、多くが虚偽の告白を拒否。19人の処刑をもって、セイラムの魔女狩りは幕を下ろした」

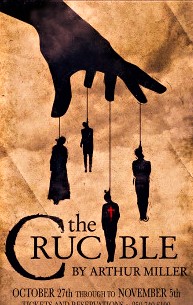

これが、アーサー・ミラーの戯曲「るつぼ」の映画化作品、「クルーシブル」の映像が閉じられた後のキャプションである。

「魔女」と決めつけられた者は言うまでもなく、「魔女」を名指しし、それを受けて名指しされた者を裁判にかけ、有罪にした挙句、彼らを公開処刑した者に至るまで、その「負のスパイラル」の「非日常の日常化」という時間を延長させていくプロセスの中で、告発者としての少女たちの証言を疑う心証を得たにも拘らず、狂気に満ちた「負のスパイラル」を止められなかったという現実の怖さ ―― それこそ、何より震撼すべき事態であった。

裁く者も裁かれる者も、少女たちの偽証を察知してもなお、「魔女裁判」を止められない状況の凄惨さ。

裁く者は権力の維持に拘泥し、そこに関与する牧師たちも自己保身に雪崩(なだ)れ込んでいく。

ただ一人、少女たちの偽証と付き合う欺瞞性に耐えられず、ヘイル牧師は自らの任務を捨てることを決意していたが故に、プロクターの命乞いに奔走した。

自分の「良心」の証を確保するためのヘイル牧師(実在人物)の行動には、当然、限界がある。

何より、自分の妻が特定的に狙われたばかりか、姦通罪の嫌疑をかけられたプロクターに残された選択肢が限定的だったからだ。

―― 言うまでもなく、身の毛がよだつような以上のエピソードは、「セイラム魔女裁判」をモチーフにした映画「クルーシブル」の、ラストシークエンスを再現した挿話(そうわ)である。

史実と異なる箇所があるが、ダニエル・デイ=ルイスが主演する主人公・ジョン・プロクターが、「悪魔との契約」を認めてしまったことで、彼の自我の城砦は呆気なく自壊する。

しかし、「悪魔との契約」をした仲間の名の告発を求められるが、仲間を売ることだけは拒否し、自己の尊厳をぎりぎりに守り、絞首台の露と消えていく。

そこは史実と同じで、「セイラム魔女裁判」で、「悪魔との契約」を全否定し、処刑された19名の村民の中で、ジョン・プロクターだけが男性の犠牲者だった。

プロクター(実在)のことを簡単に書けば、「セイラム魔女裁判」で、ベティ・パリス(10歳)と共に最初の告発者になった、17歳(史実は12歳)のアビゲイルと不倫関係にあったことで、ユダヤ教・キリスト教で、姦淫(かんいん)を罪とする(マタイによる福音書)教えに背(そむ)き、妻エリザベスを裏切った過去に懊悩(おうのう)するピューリタン(清教徒)だが、なおアビゲイルから求愛されても、それを拒絶する男だった。

そんな男だったから、仲間を売ることを拒絶した。

だから陰惨な映画になり、人間の根源的問題への根源的提示になった。

この映画が何より遣り切れないのは、絶望的な状況の中で、絶望的な闘いを強いられる者たちの、その凄惨な内的状況を描き切ったことにある。

人間はこんなとき、何ができるのか。

生存・適応戦略の中枢である自我の機能が、殆どブラックアウトと化したとき、それでも人間には、その閉塞状況を穿(うが)つ覚悟の一撃がどこまで可能なのか。

殆ど絶望的であったというのが、この映画の帰結点でなかったのか。

「負のスパイラル」の渦中では、如何に人間は無力で、脆弱であるのか。痛感させられる思いだ。